South of the Moon サウス・オブ・ザ・ムーン

カナダ映画 (2008)

ジェイク・マクラウド(Jake McLeod)が映画に始めて出演し、主演した「Coming of age」映画の秀作。カナダは、フランス語と同居しているお国柄か、フランス映画の要素も取り入れた独自の映画作りで数々の傑作を誕生させてきた。その多くは、ハリウッド式の奇抜な脚本を排し、ストレートに感動を与える内容になっている。この『サウス・オブ・ザ・ムーン』を敢えて比較するとしたら、異論はあると思うが、『小さな恋のメロディ』(1971)であろう。思春期前の少年と少女の淡い恋。それが、全編、心地よい音楽と共に語られていく。しかし、両者には大きな違いもある。それは、この映画には、もう一つ別の側面があるからだ。もう一人の主人公でもあるマット叔父と、アイルランドからの短期旅行者メアリー・マコーグレンとの悲しい恋の物語。それが、ジェイクが演じるコールマンの人生と複雑に絡み合い、「Coming of age」とは別のドラマを作り上げている。だから、『サウス・オブ・ザ・ムーン』のラストは、『小さな恋のメロディ』のような「勝利」ではない。涙と新しい希望である。それが、この映画に独特の風合いを付けている。ジェイク・マクラウドも、それに大いに貢献している。この3作(他にTV映画と短編が1本。いずれも脇役)だけで消えていった子役だが、他のどの子役にも見られない「風情」がある。それが、映画にときめきと潤いと寂寥感と甘酸っぱさを与えている。最後になるが、ジョナサン・ボスコ(Jonathan Bosco)がホモっぽい少年の役で顔を出している。コメディ的な役割だ。

映画は、12歳のコールマンと叔父のマットの関係を軸に、コールマンの天才的な水泳の才能がオリンピック・コーチの目に留まり、バンクーバーの選手育成施設に行くまでの淡い恋の物語と、叔父のマットの過去の不義による悲劇が交互に描かれる複雑な構成になっている。正味100分の映画の中で、10場面計33分半が過去の回想に当てられている。マット叔父の過去の思い出が5回、叔父の友人のボブ・Oの思い出と、コールマンの母の思い出が2回ずつ。何れも、13年前に叔父を愛したメアリー・マコーグレンに対する思い出だ。残りは、コールマンの叔父への思い出。思い出の部分はより鮮やかな色彩で、「現在」は彩度を落とした映像になっている。これは、この映画がマット叔父の立場で作られているからであろう。素晴らしかった過去。自分の過ちで、それを崩してしまったやるせない現在。だから、現在の色彩は味気ない。こうした表現は、現在に生きるコールマンにとっては、不満もあるだろう。何と言っても、この映画の真の主役は叔父ではなくコールマンなのだから。この映画については、ジェイク・マクラウドの出演場面以外もすべて紹介する。でないと、全体の意味がつかめないからだ。現在と過去の区別を付けやすくするため、該当の10ヶ所は、青字で表記する。

ジェイク・マクラウドは、実に面白い少年だ。愉快という意味ではなく、その初々しさと艶かしさが渾然一体となった独特のたたずまいが実にユニークなのだ。大きな濃い紺色の瞳、しかし、その目は長い睫で伏せられている。半眼のことも多い。その、冷めて白けたような雰囲気が、女の子のようなきれいな顔とミスマッチしていて、大きな魅力になっている。ジョナサン・ボスコは、4ヶ所で登場する。役柄名は映画の中では一回、名前だけ出て来るが、IMGbによれがミシェル・ボービヤン、フランス系の名前だ。

すごく詳しいあらすじ

映画の冒頭、物悲しい音楽に続いて、夕陽と大きな月が地平線にかかる神秘的な映像が現れる(1枚目の写真)。一面に広がる菜の花。そこに、真っ白な服を着た少年と女性が2人だけ。少年が歩み寄って、女性の差し出した手を取る(2枚目の写真)。一緒に歩き、目と目で語り合う。「また 会える?」。「夢の中だけだけど」。

すると、シーンは変わり、先ほどの少年コールマンが寝ている姿に変わる。先ほどの映像は夢だったのだ。母のノックで目が覚め、「いつまでも寝てないの」と布団をめくらせそうになる。裸で寝ているので、布団を必死で引っ張り、「ママ!」と怒る。「起きないと、遅刻するわよ」「ほら、起きて、起きて」。そう言われても、恥ずかしいので、「部屋を出てってよ」(1枚目の写真)。しかし、その前に、半身を起こすと、「ずっと 夢に見るんだ」とさっきの夢のことを話そうとする(2枚目の写真)。「そんな話、してる時間じゃないの」。実際に、コールマンはかなり遅れていて、学校に車で送っていく父も不機嫌だ。「なぜ 決められた時間に起きない?」。「ごめんなさい」。それでも、気になるので、夢の話をしてみる。「全然知らない人の夢を見続けたことある?」(3枚目の写真)。「パパのいかれた弟の本のせいじゃないのか。いいか、遅刻しそうなんだ。仕事に差し支える」。ここでも、話は聞いてもらえない。父に悪いので、降ろしてもらってバスで行くと申し出る。あっさりOKする父。余程ぎりぎりなのだ。

ところが、コールマンは、学校そっちのけで、マット叔父の家へ向かう。そこで、昔からの友だちのボブ・Oと共同生活をしている。コールマンが家に入って行くと、中では、叔父が二日酔いで苦しんでいる。「こんな時間に、ここで何してる?」。「話したいことがあるんだ」(1枚目の写真)。「学校に行ってる時間だろ?」。「だけど、こっちの方が重要なんだ」。「聞いてやりたいが、頭が割れそうで、何も考えられん。いい子だから、後で来てくれないか?」。眠ってしまった叔父に、毛布を掛けてやるコールマン(2枚目の写真)。叔父が大好きなのだ。

当然、学校は遅刻。先生に遅刻した理由を訊かれ、「目覚ましが鳴らなくて」。生徒が笑う。そのまま席に向かう(1枚目の写真)。意地悪な生徒の出した足につまづいて倒れた拍子に、女の子のスカートに指先が入ってしまう。恐る恐る女の子を見上げるコールマン(2枚目の写真)。

場面はすぐに水泳のシーンに切り替わる。見事な泳ぎっぷりを見せるコールマン(1枚目の写真)。それを見ているコーチらしき男性も満足げだ。コールマンが水泳の練習を終えて外に出て行くと、同年代の少年が腹を押さえている。コールマンが出てくる前に、2人の同級生につまかり、「金持ちのホモ野郎は、金を出せ!」と脅されていたのだ。コールマンが見ていたのは、お金を渡し、腹を一発殴られたところ。「おい、大丈夫か?」と寄って行くコールマン。「うん、なんとか」。「あいつら、何なんだ?」。「ただの 学校の友だち」。「殴るような友だちに、金を払うのか?」(2枚目の写真)。ここで、少年は話題をかえて、「君が泳いでるの、いつも見てるよ」と言う。「すごく うまいね」。「そんな うまくないよ」。「バークシャーさんは、そう思ってるよ」。「それ、誰?」。「世界一の水泳のコーチ。オリンピック選手を指導してる」。コールマンにとっては意外な話だった。

再度、叔父の家を訪ねるコールマン。叔父は朝と同じソファーに寝たまま、「やあ、来たな。俺のお気に入りの調子は?」と声をかける。タッチする2人(1枚目の写真)。かけているレコードから聞こえるジャズを指して、「これ聞けよ。誰だか分かるか?」。「コールマン・ホーキンス」「最高のテナーサックス奏者」。「当たりだ。ビールをやろう」。12歳にビールとは、凄い叔父だ。「君の名は、彼からもらった」。コールマンの姓はホーキンスなので、姓・名ともに、ジャズ・サックス奏者と同一なのだ。「確か、今朝 来たんだったよな?」と叔父が訊く。「どうしても 話したくて」。「言えよ。何なんだ?」。叔父は、コールマンの話をちゃんと聞いてくれる。暇なせいもあるのだが。「女の人が いつも夢に出てくる」(2枚目の写真)。「女の人って?」。「一度も見たことのない人」。「その女性、どんな感じだ?」。「すごい美人」(3枚目の写真)。「ほとんど 話さないんだ。お互い心が通じ合ってるみたいに」。これは、非常に重要なポイントだ。「君は、すごく運のいい子だ。美しい女性が夢に現れるなんて」。ここで、コールマンが、「メアリー・マコーグレンは、夢に出て来ないの?」と訊く。彼女がどういう人物で、コールマンがいつ、どういう経緯で、その名を知ったかは説明されない。「待て待て、何が言いたいか分かったぞ」。「なぜ そんな言い方するの?」。「今はダメだ」。「でも、マット叔父さん」。「さあ、行くんだ。パパが仕事から帰る前に、家に戻ってないと」と問答無用だ。「君がここに来てると分かったら、歓迎されんからな」。メアリーがどうして禁句なのか、叔父の家にいるとどうして良くないのか、その点も分からない。

コールマンとの会話をきっかけとして、マット叔父とメアリーとの出会いが、9分間にわたって紹介される。10数年以上前の話だ。アイルランドから2週間の短期旅行で初めてカナダを訪れた母と娘の2人。娘の名はメアリー。テーブルに着くと、目線の先にある別のテーブルの男性に目が留まる。ウェイトレスに尋ねると、「こっちを向いてる2人が、今日この店を買ったんです」という意外な返事。「場違いに見える あのハンサムな男性は?」。「マット・ホーキンスです」。将来の「マット叔父」のことだ。メアリーはマットに一目惚れしてしまう。もう一人の共同経営者、例のボブ・Oは、逆にメアリーに一目惚れして、「我々と ご一緒されませんか?」と誘いにくる。母の反対を押し切り、「喜んで」とテーブルを移るメアリー。ボブとメアリーの母の間で話が進む。そんな時、マットは、「失礼します」と席を立つ。マット目当てで来たメアリーも、「ちょっと 失礼するわ」と後を追う。外へ出て行くと、マットが、愛車のアルファ・ロメオに話しかけている。彼は、人は苦手、車が大好きな男なのだ。しかし、「座っても構わない?」と美人に訊かれ、喜んで乗せる。そして、ドライブへ。その中で、マットがスーパーカーのテスト・ドライバーだと分かる。メアリーが、「そんな車とリジーを比べると、どう?」と訊く。リジーというのは、マットが自分の車に付けた名前だ。「機械としては、スーパーカーの足元にも及ばない。だが恋人としては、最高に魅力的だ」。そして、リジーを乗りこなす楽しさをメアリーに語って聞かせる。「ギアを入れ、クラッチを徐々に離してやると、着々と動き出し、唸るような低い音を出して、運転する者に身を任す。その瞬間、彼女は一体化する。彼女は、陶酔したような解放感へと 誘ってくれるんだ。そして、路面を官能的に愛撫すると、情熱的に揺さぶられる。熱くなった車体と冷たい風にノックアウトされると、完全な恍惚へと導かれる」。それは、あたかもリジーという女性と愛し合っているような表現だった。そんなマットに心を揺さぶられるメアリー(写真)。「女性に対しても、車みたいに 情熱的なの?」と訊くと、マットは「とても及ばない」。「どうして?」。「今まで、恋に落ちたことがない」。「じゃあ、変えてあげないと」。これが、悲劇の始まりだった。

翌日、コールマンが練習を終えてプールから上がると、例の男性が待っていた。「私はバークシャー、オリンピックの水泳選手のコーチだ」。「知ってます」(昨日、聞いたばかり)。「単刀直入に言おう。君には特別な才能がある。天性のものだ。バンクーバーまで来て、チームに加わって欲しい。オリンピックに できるだけ多くの選手を 送り込みたい」(写真)。とまどうコールマン。コーチは、「おうちの方に、電話をしてもらって」と言ってカードを渡す。

外では、昨日知り合ったばかりのミシェルが待っている。会話の内容は、ミシェルの趣味らしく、「まだ イッたことないの?」と訊く。「ぜんぜん」「君、あるの?」。「イースターの時が、最初だった」。「最高だった?」。「変な感じだけど、最高」。最後は、仲良くじゃれ合う2人(1枚目の写真)。その話の影響をもろに受けて、叔父の家に行ったコールマンは、ポルノ雑誌を見ながら、オナニーをしている(2枚目の写真)。それを見た叔父は、「雑誌を見てやるのは構わん。出たがってるだろうし」と気さくに話しかける。叔父の反応に安心したのか、コールマンは、「最近、どんどんひどくなる」。「ひどく?」。「うん。ずっとやってても、痛くなるだけ」。そして、さらに微妙な相談を。「ずっと 訊こうと思ってた」と言うと、ズボンを脱ぎ始め(3枚目の写真)、「これって、12歳でOK?」と訊く。「すごいな。35歳でもOKだ」。「ホントにそう思う?」。「ああ、本当だとも」。そして、「そいつを、元あった場所に戻してくれるかな?」。ユーモラスな言い方だ。

その日の夕食の席は、水泳の話でもちきり。両親にとっても寝耳に水の話だったのだ。「カナダのオリンピック・チームに入れるかもな」。「分かってる。怖いんだ」(写真)。「そんなに上手だなんて 予想外だったわ」。「僕もだよ」。

学校では、『ロメオとジュリエット』の授業。コールマンは、先生の朗読を聞かずに、昨日つまずいた時に触ってしまった女の子をじっと見ている(1枚目の写真)。それに気付いた先生が、「コールマン、ロメオが魅了されたのは誰で、なぜこれほど熱烈な恋に落ちたの?」と突然質問する。質問されたことも気付かず、少女を見続けるコールマン。少女の方もそれに気付く。まんざらでもなさそうだ。先生に「ホーキンス君、聞こえてる?」と皮肉られ、コールマンはようやく我に返る。そのコールマンを助けようと、少女が、「先生、質問に答えても?」と手を上げる。少女の名前はアレクサ。授業の終わりがけに、「コールマンにノートを見せてあげたら? 私がするより、ちょっとは興味が湧くかも」と、先生に再度皮肉られるが、これはいい口実となった。コールマンではなく、アレクサにとって。生徒たちが出て行った後で、アレクサは、「今日の授業のノート、今見る?」とコールマンに訊く。「そうしたいけど、友だちが待ってる」。「ガールフレンド?」。「ガールフレンドなんて いない」(2枚目の写真)。「よかった。つまり… この次にでも」。「うん、この次に」。女の子に慣れていないコールマンがそのまま行こうとするので、「電話番号は訊かないの?」とアレクサが呼び止める。「うん… そりゃ、もちろん」。コールマンの手のひらに自分から携帯番号を書くアレクサ。コールマンに気があるのだ。

一方、ミシェルとの3日目。ミシェルは、変な知識を話して聞かせる。「『ファック』って言葉の由来、知ってるか?」。「知らない。君は知ってるんだろ?」。「ああ。18世紀のイギリス海軍から来たんだ」(1枚目の写真)。「イギリスの海軍が『ファック』したの?」。「『ファック』したんじゃない、言葉を作ったんだ」。「なんで、そんな必要あるんだ? 船の上じゃ『ファック』できない。女性なんかいないだろ」。「代りに、驚くだろ、キャビンボーイ(14~16歳)とファックしたんだ」。「あきれるな」。「だけど、それは違法行為だった」「もし見つかると、鞭で打たれ、追放された」「非難され、書類に『F-U-C-K』と書かれたんだ」「『背徳的な肉欲行為』の略だ」(2枚目の写真)。「『F.U.C.K』、つまり『ファック』さ」。「それホント?」。「ああ」。「書類を見せると、就労が拒否された」「そこから、『お前は首だ(ファックだ)』という表現が生まれた」。「変なこと、知ってるな」。

夕方、叔父の家で。変な顔をしてるので「頭ん中に 詰まってるものを吐き出せ」と言われ、「アレクサって子」と答える。「女の子か。幾つだったっけ?」。「12。もうすぐ13」。「そりゃ、また、危険な年頃だな」。ボブ・Oが「とうとう 始まったか」と割り込む。「何が始まったの?」。ボブ:「一生続く苦しみ」。叔父:「それに、挫折」「天罰」。ボブ:「女性への欲望に対する」。家に戻ってシャワーを浴びるコールマン。Silent Blue作曲の『アヴェ・マリア』をバックに、オナニーをするコールマン。行為は別として、絵になるほど美しい(1・2枚目)。

そして、映画は、2番目の過去へ。第1回目の2週間近く後だ。メアリーの母と言い争うシーン。この母親、マットのことが100%気に入らない。メアリーが着替えに行った2分の間に、マットに怒りをぶつける。「それで、マット、あなたは何? プロテスタント、それとも、カトリック?」。「どちらでもありません」。「最悪ね。もし、プロテスタントだったら、嫌う理由ができたのに」。「私のことが、本当に嫌いなんですね?」。「これは、あなたと私の問題じゃない。メアリーの将来の問題なの」。「私が、彼女の将来と どう関係を?」。「メアリーのためにも、関わって欲しくないの」。「私が、関わろうと思ってると、なぜ思うのです?」。「心配してるのは、あなたじゃなく、あの子が思っていること」。「彼女は、何を?」。「私と一緒に帰国せず、あなたと一緒に残ること」。これは、マットにとっても衝撃だった。彼は、2週間でいなくなると思い、気楽に遊んでいただけなのだ。「そんなこと、頼んでませんよ」。「あの子は、あなたに心酔し、それが恋だと思ってるの」。マットは、メアリーと車に戻ると、真剣な顔で、「帰国しないって、いつ打ち明けるつもりだった?」と問い詰める。「驚かそうと 思ってた。母に邪魔立てされると思ったから」。「君のことを心配されてる」。「自分のことは自分で決める。もう大人なんだから。気付いてなかった?」。明らかにマットは気付いていなかった。「マット、母がどう思ってるかは知ってる。母は、あなたを理解してないし、恐れてもいる」。「君のお母さんが恐れてるのは、私じゃない。君を失うことを恐れてるんだ」。そして、決定的な一言。「君は、お母さんと一緒に帰国した方がいい」。ところがメアリーは、「できない」と答える(写真)。「どうして?」。「あなたの心を傷付けるから」。

学校の帰り、好きになりかけたアレクサが、車で迎えに来た男性にキスして乗って行ってしまうのを目の当たりにし、がっかりするコールマン(1枚目の写真)。さっそく叔父の家へ。いたのはボブ・Oだけ。さっそく、「あなたも、失恋した口? マット叔父さんみたいに」と訊く(2枚目の写真)。「俺はいつも、先妻のことを思い出す。いい女じゃ ぜんぜんなかったのにな」。「ホントに結婚したの?」。「もちろんだ。半年しか続かったがな」「俺のせいだ。結婚したのは、ある女性のことを忘れるため… 俺を愛してくれなかった女性だ」。「じゃあ、あなたも叔父さんも、結局同じじゃない!」。「どこが?」。「2人とも、愛する女性と結婚できなかった」。「まあ… そうかもな」。「メアリー・マコーグレンのこと教えて」。「そいつは、叔父さんに頼むしかないな」。「でも、話してくれないんだ」。「何が知りたい?」。「美人だった?」(3枚目の写真)。「ああ、とても美人だった」。

コールマンとの会話から、3番目の回顧へ。今度は、ボブ・Oの思い出だ。時間軸は、10個の回顧の中の6番目。キーとなる3・5番目の後の話なので、一体何のことかと戸惑う。なぜかというと、これは、マットが突然いなくなって、しばらくしてからのボブの思い出だからだ。なぜ、いなくなったのかは分からない。そんな中、ボブが、メアリーの借りている家を訪れる。彼は、メアリーのことが最初から好きだったし、マットが説明もなく消えたことで動揺する彼女のことが心配なのだ。「どうしてるか、見に来たんだ」。ひどい顔だと謝る彼女を、「今までで最高にきれいだ」と褒めるボブ。メアリーは、「マットからは、連絡なんてないんでしょ?」と尋ねる。「何もない」。「彼のことがとても心配なの、ボブ・O」。「心配なんか要らない。マットは戻ってくる。いつもそうだ」。「でも、どこにいるの? 何してるの?」。「分からない。あいつは黙って出て行く。ある時は数日。数週間のことも。1回は数ヶ月」。「私と一緒で幸せなのだと思ってた。間違いね」。「とんでもない。君の出現は、あいつにとって最高の出来事だ」。「なら、どうして私から逃げるの?」。「逃げてるのは、君からじゃない」。そういって、手を握って慰めるボブ(写真)。最後の言葉は、非常に意味が深い。こんな素敵な女性を放っておいて、なぜ姿を消したのか? マットは、メアリーのことは好きだが、自由に生きてきた自分を拘束することになる存在に困ってしまったのだ。そして、自分がいなくなれば、メアリーはアイルランドに帰ると期待していたのだろう。自分勝手な人間であることは確かだ。

その夜、ミシェルが泊まりにくる。コールマンの持っている本を見て(『ライ麦畑でつかまえて』や『デビッド・コパフィールド』)、「見た目ほどバカじゃないんだ」と悪たれ口をたたく。コールマンは「そうかよ」とあきらめている。コールマンが腕をまくっていると、「見せろよ」と飛んで来る。水泳で鍛えてあるのだ。「すごいな!」。「そんなの大したことない。こっちの方がすごい」。「ほんとだ、鉄みたいだ」。「で、こっちの方は どうなってる?」とオナニーの真似。コールマン:「気持ちいい」。ミシェル:「いいだろ?」。「最高!」。「いつでもアレクサと できるな」。「負け犬のくせして」。そう言って、ミシェルをベッドの上に押し倒し、上からふざけてのしかかる(1枚目の写真)。ところが、コールマンの「もの」が異常に大きいので、「それ何だ?」とミシェルが尋ねる(2枚目の写真)。「見たい?」。その会話を、偶然ドアの前を通りかかった父が、心配そうに聞いている。

その晩、何があったかは分からないが、明くる日の朝食で、母が、開口一番、「あなたたち、昨日の夜は 何してたの?」と訊く。すると、ミシェルとコールマンが目を交わす(1・2枚目の写真)。とりわけコールマンの目が非難めいているので、ミシェルがホモ的な行為をしたらしいことが分かる。父は、それ以上母が質問しないよう目で合図する。何か良からぬことを漏れ聞いたのであろう。渋い顔だ。その後の食事は、沈黙が降り、コールマンとミシェルは両親を見ながら気まずそうに食事を続ける。それなりに、ユーモラスな場面だ。

その日、学校が終わってコールマンが出てくるとアレクサが待っている。「どうして 電話くれないの?」と訊かれても、彼は肩をすくめるだけ。昨日見た、男性とのキスがショックだったのだ。「一緒に歩いていい?」。「もちろん、構わないよ」(1枚目の写真)。随分、気のない返事だ。それは、顔つきや態度にも表れている。「水泳の練習に行くの?」。「ううん、叔父さんに会いに」。「とっても好きなのね」。「そうさ。無二の親友なんだ」。「私には、そんな人いない。友達は多いけど」。「昨日、カマロで迎えに来た男みたいに?」。「バカ言わないで。あれは兄さんよ。母が無理な時に、学校まで迎えに来てくれるの」。それを聞いて急に嬉しくなるコールマン(2枚目の写真)。

その晩の夫婦喧嘩は特にひどかった。「いつも酔っ払ってる。もう我慢できないわ!」。「あいこだろ! ガミガミ言われりゃ、どんな男でも飲む!」。「男? 男じゃないわ。男だったら、こんな…」。思わず両手で顔を覆うコールマン。「殴ってやる!」。「やりなさいよ。それしか できないくせに!」。「何を期待してる?! 私は、ベストを尽くしてきたんだ!」。コールマンはスタンドを点け、ベッドから起きる(写真)。

向かった先は、叔父が出演しているクラブ。どう見ても、子供が深夜訪れるには不適切な場所だ。初めてだったとみえて、大抵のことには平気な叔父も、「こんな夜中に、ここで何してる?」と真剣に訊く。「逃げ出してきた。他に、行くトコがなくて」。「それにしても、外出には遅すぎないか? どうしたんだ?」。「いつものことさ。夫婦喧嘩なんか、もう聞きたくない!」。「大人たちのことを あまり気にするな。君の話じゃないだろ。2人とも君を愛してるんだ」。「きっと、僕が喧嘩の原因なんだ」。「そんなことは、一瞬たりとも考えるな」。「2人を失いたくないだけ」。「失う? どうやって?」。「そりゃ、離婚とか。ママが、分かれるって脅してたから」(1枚目の写真)。叔父は、たとえ離婚しても、コールマンに対する愛は変わらないと慰める。そして、出番が終わったら、家まで送ってやる。車の中で、眠そうなコールマンを見て、「疲れたか?」と訊く。「少し」(2枚目の写真)。「朝ちゃんと、学校に間に合うのか?」。「何とか」。コールマンは、「叔父さんにウィンクしてた金髪美人だれ?」と訊く。「俺の領分にまで首を突っ込む悪い癖がついたみたいだな。だが、話してやる。名前は、ドメニク。コールガールだ」。「コールガールって?」。「夜の女だ。お金をもらって、男を喜ばせる。意味は分かるな」。にやりとし、コールマン・ホーキンスの演奏を聴きながら眠ってしまうコールマン。

すると、場面は変わって4番目、時間軸では9番目の回想へ。ボブ・Oの元に、突然マットが現れる。「死人が、生き返ったのか?」。「ちっとも 嬉しそうじゃないな」。「飛び上がって喜ぶとでも?」。「お帰りくらい言えよ」。「この、くそったれ! 3年も消えといて、『お帰り』だと?!」「教えてやろうか? お前がいない間に、神が何をされたか」。「いったい何を言ってる?」。「メアリーのことだ」。そして、場面は兄の家へ。憮然とした態度で弟に対する兄。「何しに来た」「どのツラ下げて」と家に入れさせない。しかし、妻は夫を諌めて中に入れてやる。そこでマットが見たものは、2歳の幼児だった。幼児は、夫妻に向かって、パパ、ママと呼びかけている。マットを見た幼児は、「あれ、誰?」と訊く(写真)。妻が言いよどむ中、マットは、自ら「叔父さんのマットだよ。よろしくな」と声をかける。それを厳しい目で見る夫。「何て名前だい?」。「コールマン」。叔父とコールマンの初めての出会いだ。兄でもある夫の表情がこんなにも険しいのは、コールマンが、メアリーの忘れ形見、夫婦にとっては養子、マットの息子でもあるからだ。失踪していた実の父親が、養父母の元に現れれば動転するのは当然だし、それが実の弟とあれば、兄が怒り心頭なのはよく理解できる。ただ、映画では、そのような説明はない。

叔父の回想が終わり、場面は再び車の中へと戻る。コールマンの家の前に着き、「着いたぞ」と起こしてやる。そして、「今夜 来てくれて嬉しかった。何か困ったことが起きたら、今夜みたいに来るんだぞ」(写真)と話しかける。叔父がコールマンにいつも親身なのは、実の父親だからだ。しかし、なぜ息子として引き取らなかったのか?

コールマンが家に入ると、すぐに5番目、時間軸では3番目の回想が始まる。マットとメアリーは同棲中だ。悪夢を見て目が覚めたマット。毎晩のように見る悪夢の原因をメアリーに訊かれ、「ただ、忘れたいんだ」と答える。「何を忘れたいの?」。「すべてだ。誰もかも。ただ、忘れたい」。「私のことも?」。「君は別だ、メアリー」。「なぜ、助けさせてもらえないの?」。「助けてるとも」。そして激しく愛し合う2人(写真)。この時、コールマンを身ごもったのかもしれない。

その晩、また夫婦喧嘩が始まる。「一体何が望みなんだ?」。「結婚を解消したいだけ」。「お前には、夫が要らんかもしれんが、コールマンには父親が要る」。「でも、父親 失格じゃないの」。それを聞きながら涙を流すコールマン(写真)。

明くる日、学校の帰り、アレクサを叔父の家に誘う。仲良く現れた2人を見て(1枚目の写真)、叔父がコールマンに「運のいい奴だな。なぜ虜になったのか よく分かった。可愛い子じゃないか」と声をかける。そして、アレクサに、「彼が惚れた訳は分かった。だが、君は、一体 彼のどこに?」と訊く。「さあ、盲目だったのかも」。恋は盲目とも言う。絶妙の答えかも。ボブ・Oが、「コールマン、捕まえる名人だな」と言うと、アレクサも「そう思う」と答える。幸せ一杯のコールマン(2枚目の写真)。

2人が叔父の家を出ると、雨が降り始める。走って雨宿りすることに必死なコールマンに、アレクサが「こんな雨が嫌いだなんて」と批判する。そして、「雨の味、知ってる?」と訊く。「ううん、全然」。「試すべきよ。神秘的なの」。「どういう意味?」。「やってみて。言ってることが分かる」「さあ、雨に濡れても死なないわ」「口を開けて」と促す。雨に向かって舌を出すコールマン。もちろん、雨の味しかしない。「そんな風じゃない」「目を閉じて、私が言う通りにするの」とアレクサ。「目を閉じるの? どうして?」。「もし、無二の親友になるつもりなら、私を信じるのよ」「さあ、目を閉じて」「じゃあ、口を開けて、雨が当たるように舌を出すの」。言われた通り、舌を出す。「頭の中で、ゆっくり10数えて」。雨に向かって出したコールマンの舌に、自分の舌で触れるアレクサ(写真)。こんなにロマンティックなファースト・キスも珍しい。舌に何かを感じて目を開けるコールマン。目と目が合う。「雨の味、分かったでしょ」。「ホントだ。すごく神秘的」。

翌朝、母が、「バークシャーさんが、明日来られるわ」と切り出す。「金曜の朝、バンクーバー行きの飛行機に乗るとしたら、すぐにでも決断しないと」。しかし、昨夜のキスの後だけに、コールマンの気持ちは揺れている。「行きたいかどうか、分からない」「友だちは、ここにいる」「バークシャーは、3年だと言ってた」。「いいこと、これは、明日でも、来週でもなく、一生の問題なの」。「どうだっていい!」と言ったコールマンの頬をひっぱたく母。「そう言うと思った! 彼、そっくりね!」(写真)。彼とは、叔父のことだ。叩いた母を睨む父。

ここで、母の回想が挿入される。時間軸では4番目にあたる。3番目かもしれないが、この2つの順番は回想者が異なるので不明確だ。兄の妻が産科に入院している。恐らく早産後の胎児死亡による入院で、マットとメアリーがお見舞いに訪れた時の記憶だ。「医者の話では、もう赤ちゃんは産めないだろうって」と打ち明ける妻。「赤ちゃんが 欲しかったの」。「分かるわ… とても」と同情するメアリー。「夫は、養子はとらないって」。彼女は、子供が欲しいのだ。「希望を失ってはダメ。神は、不思議なことをされるわ」と慰めるメアリー(写真)。そう、この後、マットが失踪し、その後で、メアリーはマットの子供を産み、メアリーは亡くなる。そして、その一粒種を、この妻が引き取り、コールマンの母になるのだから。

コールマンは、いたたまれなくなって、最後の砦である叔父に相談に行く。「どうすべきか、分からない。僕の人生には 大きなチャンスなんだ。そうなんだけど、分からない」。「かけがえのない彼女と 離れたくない、だろ? 君は、まだ13にもなってない。もっと他の娘と会ってもいいんじゃないか?」。「僕には、あの子だけ。3年も放っとけないよ。もし、一生に一度の女性だったら?」。しかし、叔父に、「コールマン、彼女にキスする勇気あるのか?」と訊かれると、下を向いて首を振る(1枚目の写真)。純情なのだ。「じゃあ、1つ教えてくれ。彼女を失ったら、乗り越えられるか?」。コールマンが、逆に訊く。「メアリーを乗り越えられた?」。「いいや。だが、12で会ったんじゃない。いいか、コールマン、先へ進め。手紙を書き、電話で話せ。休暇の時に会えるだろ。だから、行け!」。「オリンピックの水泳選手の何たるかも分かってない」(2枚目の写真)。「君は生まれつきのスターなんだ!」。「あの子を失いたくない」。「失うもんか。待っててくれと、頼め。彼女がそうしたら、愛が本物だって分かる」。思春期の悩みがよく出た、いいシーンだ。

水泳の練習が終わって、コールマンがロッカーで着替えをしている。ミシェルが入って来て声をかける。そもそも部外者が着替え室に入って来ること自体、非常識だ。コールマンの返事は、「何?」とそっけない(1枚目の写真)。「明日の夜、遊びに来ないか?」。「ダメ。明日は都合が悪い」(2枚目の写真)。「なんで?」。「都合が悪いんだ、ミシェル」。「そうか。まあ、いいや。何か、あるんだな」。「ただの、家庭の事情。分かるだろ」。実にそっけない。3日前の体験でミシェルに不信感を抱き、友達付き合いをやめることにしたのだろう。ボブ・Oが学校までコールマンを迎えにくる。家に着いたコールマンは、停めてあったアルファ・ロメオに乗り込んで、想い出にふける(3枚目の写真)。

ここで、コールマンの唯一の回想シーンが始まる。時間軸では、最後10番目にあたる。叔父と2人でドライブを楽しむ幼児時代のコールマンだ。ピックアップトラックの荷台に乗った酔っ払いの農夫が、車に向かってビールの空き缶を投げ、荷台に積んであった干草を転がしてくる。極めて危険な行為だ。ガソリンスタンドに停まっているトラックを見つけた叔父は、そこに車を乗り付けると、給油中の運転手につかつかと歩み寄り、顔を殴りつけ、給油ノズルを奪うと、いきなり残っていた干草にかけ始めた。そして、ライターをかざすと、「俺は 頭にきてるんだ!」と怒鳴る。慌てて車に乗って逃げる運転手。さらに叔父は、店から出てきた酔っ払い2人を殴り倒す。運転手が戻ってきて、幼いコールマンを捕まえ、「それ以上近付くと、この子が怪我するぞ」と脅す。しかし、叔父の「もし傷付けたら、殺してやる」と言う迫力に押され、何もせずに解放する。「飲んで運転するから、こんなことになるんだ!」と言い捨てて、車を出す叔父。運手しながら、「ママやパパに、話すんじゃないぞ」とコールマンに話しかける。コールマン:「ボクらの秘密にしよう」。叔父:「俺たちの秘密だ」(写真)。

このシーンだけ、横長のオリジアル・サイズの写真を使用する。コールマンが家に入って行くと、叔父が待っている。「僕に会いたいんだって?」。「いいか、君にあげるものがある。誕生日プレゼントだ」。「でも、誕生日まで まだ3ヶ月あるよ」。「分かってる。だけどバンクーバーに行っちまうから、今渡しとかないと。餞別だと思えばいい」。「いいけど、何なの?」。「すぐに分かる」。叔父は、コールマンを2階に連れて行きながら、長々と話す。「いいか、コールマン。説教するつもりはない。だが、人生には責任が伴うことを理解して欲しいんだ。敬意をもって楽しむことに慣れないとな」。「僕に初めてビールを飲ませた時も、同じこと言ったよ」。「そうだな、君は まっとうにやってる。こいつも、ちゃんとできると確信してる」(1枚目の写真)。「もう十分話した。おいで」。ドアの前で、「いいか、 君には、もう準備ができたと思ってる。だが、間違っていたら、そう言ってくれ」。頷くコールマン。叔父がドアを開けると、そこにいたのは、コールガールのドメニクだった(2枚目の写真)。驚いたのは、コールマンだけではない。ドメニクも、「監獄に入れるつもり?」と叔父に詰め寄る。「監獄なんか行くか」(3枚目の写真)。「このことは誰も知らん。俺達だけだ。俺に、銃で脅されたと言ってもいい」。嫌がるドメニクを、「これは、俺にとって、すごく大事なことなんだ」と説得する叔父。「こんな小さな子」。「確かに小さいが、肝心なところはデカい」。「それって、どういう意味?」。「コールマン、パンツを下げて、君のあれを見せろ」。ドメニクの構えた顔が面白い(4枚目の写真)。そして、彼女の股の間からのコールマンが見える大胆なショット(5枚目の写真)。コールマンは唖然としたままだ。しかし、叔父に「もし、手に余るようなら、出てっていいんだぞ」と言われ、思い切ってパンツを下げる(5枚目の写真)。その大きさにびっくりしたドメニクの顔がユーモラスだ(6枚目の写真)。「誕生日おめでとう。じゃあ、後は2人で」と言って出て行く伯父。取り残され、ドアに張り付くコールマン(7枚目の写真)。このシーンはこれで終了。一切の露出映像はない。だから、安心して楽しく観ていられる。残された2人がどうなったのかは分からないが、無事、その日のうちに帰宅できたことは確かだ。

深夜、悶々として寝られないコールマン。明日はバンクーバーに発たないといけない。そこで、勇気を出して、ヒッチハイクでアレクサの家に向かう。アレクサの部屋の窓を叩き、彼女を起こす(1枚目の写真)。当然、アレクサはびっくりする。でも、部屋に入れてやり、「コールマン、ここで何してるの?」と訊く。「分かんない」(2枚目の写真)。「あと数時間で、バンクーバー行きの飛行機に乗らなくちゃいけない」。「なら、ここで何してるの?」。「分からないよ。一杯 言うことがあったのに… 今は、一つも思いつかない」「僕… 君が見たかったし。一緒に いたくて」。そう言うと、彼女の頬を押さえ、額、鼻の頭(3枚目の写真)、両方の頬、唇にキスをする。くるんと反った睫が可愛い。終わると顔を見つめ、「行かないと。でないと、離れられなくなる」と言って出て行こうとする。「待って。電話くれる?」。「うん。もちろん」。コールマンが去った後で、「愛してるわ。コールマン」とささやくアレクサ。ここも、非常に清純で美しいシーンだ。

いよいよ旅立ちの日。コールマンは朝食が喉を通らない。「お腹 空いてないの?」と母に訊かれ、「ぜんぜん」(1枚目の写真)。「どうしたの?」。ここで、コールマンは意外なことを言い出す。「ママかパパ、メアリー・マコーグレンに会ったことある?」。顔を見合わせる父と母。父:「なぜ訊く?」。「いつも夢に見るんだ」。「どうして彼女だと分かった?」。「写真 持ってる」。母:「叔父さんから もらったの?」。「もらった本に入ってた」。「変なのは… 写真を見る前から、夢で会ってたんだ」。「多分、マット叔父さんが、時を見て話してくれるわ」。「彼女を知ってた?」(2枚目の写真)。父:「数回会ったな。とてもきれいで聡明な女性だった」。母:「叔父さんを心から愛してた」。「どうして別れたの?」。母:「それは、マット叔父さんに訊いてちょうだい」。

そして、母の2回目の回想が始まる。時間軸では8番目、マットがいなくなって10ヶ月後にあたる。今度も産科の病院だが、寝ているのは妻でなくメアリーだ。妻の手に抱かれた赤ちゃんを見て、一言、「コールマン」と呟くメアリー。妻から、赤ちゃんを渡してもらい、大事そうに抱く。嬉しそうに微笑むが、やがて力尽きてベッドに横になる。涙を浮かべながら赤ん坊を手に取る妻(写真)。メアリーが、この時なぜ死んだのかは説明されない。マットに見捨てられたショックと、出産時のトラブルが重なったのであろう。こうして、妻は、コールマンの養母となった。

それを思い出して、涙ぐむ母。出発の準備を終えて、2階から降りて来たコールマンを思い切り抱き締める(1枚目の写真)。「あなたを失いたくない。別れたくなんかないの」。そこには、かつて、行きたくないと言ったコールマンをぶった母の姿はどこにもない。「向こうに着いたら、すぐ電話して。約束よ」。その時のコールマンの笑顔がとてもいい(2枚目の写真)。

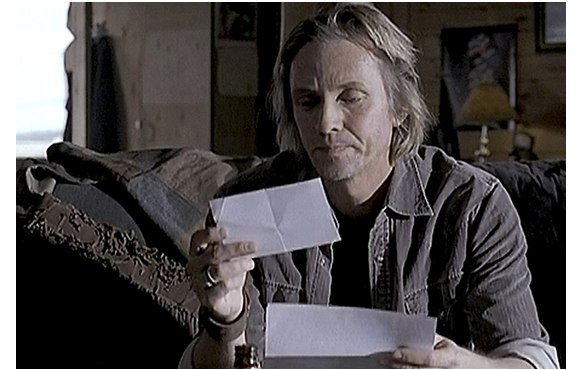

叔父の家に寄ったコールマン。「バンクーバーに行くよ。さよならを言いたくて」「それに、これを」と封筒を渡す。叔父はコールマンを抱き締めて、「自分自身と同じくらい愛してる」(1枚目の写真)。「俺の分身だと思ってる」。幸せそうなコールマン(2枚目の写真)。「いつもと違うね」と言って、コールマンは去って行った。叔父は、コールマンが去ると、封筒を開け、手紙を読み、メアリーの写真に見入る(3枚目の写真)。

ここから、叔父の最後の回想、時間軸では5番目の回想が始まる。叔父にとっては、最も悔やまれる想い出だ。ベッドを共にするマットとメアリー。メアリー:「愛してるわ」。マット:「愛してる」。メアリー:「この瞬間が 永遠に続いて欲しい。でしょ?」。「永遠に続くものなんてないんだ。この瞬間だって そうだ。俺には 息苦しすぎる」(写真)。こうして、マットは姿を消したのだ。今まで、自由に気ままに暮らしてきた人生。そこに、現れた1人の美しい女性。最初は2週間でいなくなると思い、夢中で付き合っていたものの、それが永遠となり、自分の自由を束縛する「くびき」と感じた時、自分勝手なマットは、女性の感情のことなど一切顧みずに逃げ出してしまう。しかも3年間も。その間に、自分の子が産まれ、女性が亡くなってしまっても、そうした情報が届かない所まで逃げてしまった。やってしまったことは、いくら後悔しても元には戻らない。この悲しさが、映画に生命力を与えている。

バンクーバーで練習に励むコールマン。コーチの期待に十分応えている(1枚目の写真)。部屋に戻り、思いにふけるコールマンの表情がとてもいい(2枚目の写真)。夜遅く、叔父から電話がかかってくる。「メアリーについて、話しておくべきことが一杯ある」(3枚目の写真)。「俺は… これまで… 避けてきたろ。彼女への質問に答えることを。戻った時に、知ってることを すべて話してやる。いいな?」「愛してるぞ、コールマン」。「愛してるよ、叔父さん」。

電話を終え、写真を片手に、「メアリー、どうか許してくれ」と泣き崩れる叔父。酔っ払って床に倒れてグラスを割る。「メアリー、愛してる… やめてくれ」と、自責の念に責め立てられる。そこに、ボブ・Oが帰ってくる。マットのひどい状態を見て、「怪我する前に、ソファに寝かせるぞ」と持ち上げる。「コールマンが、行っちまった。もう会えないような気がして、怖いんだ」(1枚目の写真)。写真をボブに渡しながら、「俺を許すか、メアリーに訊いてくれたか?」と尋ねるマット。それに対するボブの返事は。「お前は、メアリーに値しなかった」だ。厳しい。ボブは、そのまま、マットの横に座り込むと、過去に思いを馳せるのだった(2枚目の写真)。

こうして最後の回想シーンが始まる。時間軸では7番目、マットの失踪から数ヶ月後だ。ボブは、自分の経営する食堂の休業日にメアリーを呼び出す。「私に どんな用かしら? マットのこと?」。「いいや、違うんだ。結婚してくれないか、メアリー。すべてを 正常に戻したいんだ」。びっくりするメアリー。「答える前に、話を聞いて欲しい。僕は、君を一目見た瞬間に 恋してしまった。君が、マットを愛してるのは分かってる。だが、彼は ここにいない… 助けが必要な君を 世話すべき時に。代りに僕がいる。君と、君の胎児のためにいる。マットの子供だと知ってる。でも、誓って、自分の子供のように愛する」。そして、「メアリー・マコーグレン、結婚してくれる?」と指輪を差し出す(1枚目の写真)。「私、とっても嬉しいわ。でも、お受けするのは、あなたに不実すぎる」。「マットと同じように愛してもらえるとは思ってないし、それでいいんだ。いつの日か、愛してもらえると思う」。まさに無償の愛だ。しかし、メアリーは、「マットは どうなるの?」と訊く。「マットが君に与えたものは、悲しみと苦痛だけじゃないか。どうやったら、そんな男を 愛せる?」。「どうしたら、他の男性を愛せるのか 分からない」(2枚目の写真)。こちらは至上の愛だ。

半日ほどが経過し、マットの酔いが覚めている。そして、寝ているボブを起こす。叔父:「お前が正しい。昨夜 言ったことだ」。ボブ:「何のことだ?」。叔父:「俺は、メアリーに値しなかった」「彼女がお前を愛してたら、もっとうまくいったはずだ」。ボブ:「ばかげてる。俺が 昨夜言ったことは、怒りに任せてた」「怒りで、理性を失ってしまった」「メアリーは、お前を許してた」「俺が黙っていたのは、彼女にしたことへの ツケを払って欲しかったからだ」。叔父:「彼女は俺を許してくれてたのか?」「あんなに苦しい思いをさせた後でも?」。ボブ:「そうだ。そろそろ、自分を許してもいい頃だ。過去は忘れないと。先に進むんだ。コールマンのために。愛してるんだろ?」。叔父:「世界中の何よりも」(写真)。いい言葉だ。そして、叔父は、修理したバイクの試運転に出かけて行く。

朝、コールマンの部屋をノックするコーチ。びっくりして、「練習に遅刻ですか?」と訊くコールマン。「家に戻りなさい」。「チームから、追い出されるんですか?」(写真)。「まさか。そんなじゃないんだ、コールマン。」私には、かける言葉がない」。それは、叔父の突然の事故死の知らせだった。町で、メアリーに似た女性に気を取られていて、衝突されたのだ。ある意味では天罰とも言える。

葬儀の前夜、ボブ・Oに案内され、祭壇の前に置かれた叔父の棺に向かうコールマン。棺の前で呆然と立ちすくみ(1枚目の写真)、ボブに肩を抱かれて涙を流す(2枚目の写真)。翌朝、葬儀の前、弟に別れを告げに来た父は、コールマンに「君の父さんは、立派な人だった」と話しかける。マット叔父が実の父親であることは、帰宅と同時に知らされたのであろう。しかし、コールマンは、敢えて「マット叔父さんは、立派な人だった」と言う(3枚目の写真)。「僕にとって、父さんは あなただけだ」。これは、育ててくれた養父に対する最高のプレゼントだ。感動した父は、「私は 立派な父親じゃなかった」「私を見捨てないでくれよな」と言って、コールマンを抱き締める(4枚目の写真)。そして、「愛してる」と。

コールマンが叔父の家の一室に入って行くと、そこには一枚の絵が置いてあった。叔父が、メアリーを偲んで描いた絵だ。絵を見ているうちに、その上に置いてある封筒に気付く(写真)。

家に戻って開封すると、そこには、母であるメアリーが、産科の病室で死の前に書いた手紙が入っていた。「いとしい息子へ。悄然とした思いで、この手紙を書いています。あなたの命は 始まろうとしていますが、私のは もう終わります。だから、母として当然の愛も世話も 与えられません。でも、知っておいて欲しいのです、心の中ではいつも一緒だと。愛を込めて 永久(とわ)に。マーガレットとウェンデルは、あなたを養子にした経緯を話してくれるでしょう。それを知ることで、あなたが誰かを理解して欲しいの。だからといって、養父母への愛は そのまま変えないでね。2人はあなたを育て、日々、愛を注いでくれた人たちなのだから。あなたの父、マット・ホーキンスについては、あなたがこの手紙を読むまで、父親だということを伏せておくよう希望したのは、私だと知っておいてね。マットと私は、心から愛し合いました。あなたは、その愛の結晶です。愛しいわが子、もう、さよならを言わないといけません。別れの言葉を遺します。コールマン、あなたを愛しています、全身全霊で。その愛を頼りにして下さい。あなたのことを ずっと祈っています。いつ、どんな時も、一生涯。夢の中で会いましょう。愛する母より。メアリー・マコーグレン」。素晴らしい手紙だ。手紙を読むコールマンの表情もいい(1・2枚目の写真)。読み終わったコールマンは窓を開けて、身を乗り出し、夜の雷雨に向かって思い切り叫ぶ(3枚目の写真)。天にいる愛する母に向けて、万感の思いを込めて。

J の先頭に戻る さ の先頭に戻る

カナダ の先頭に戻る 2000年代後半 の先頭に戻る